士別市

戦争被害の状況

戦時下の士別の様相

第2次世界大戦中の士別は、直接的な空襲被害こそありませんでしたが、当時の日本にあって、士別も例外なく戦時下の空気が広がっていました。

士別からも多くの町民が出征し命を落としています。当時、兵士として南京へ出征していた方の回顧談には「金沢から南京へ。さらに中支、南支と転戦。激戦に耐えかねて手榴弾で自殺した戦友もいた。」と当時を振り返っています。

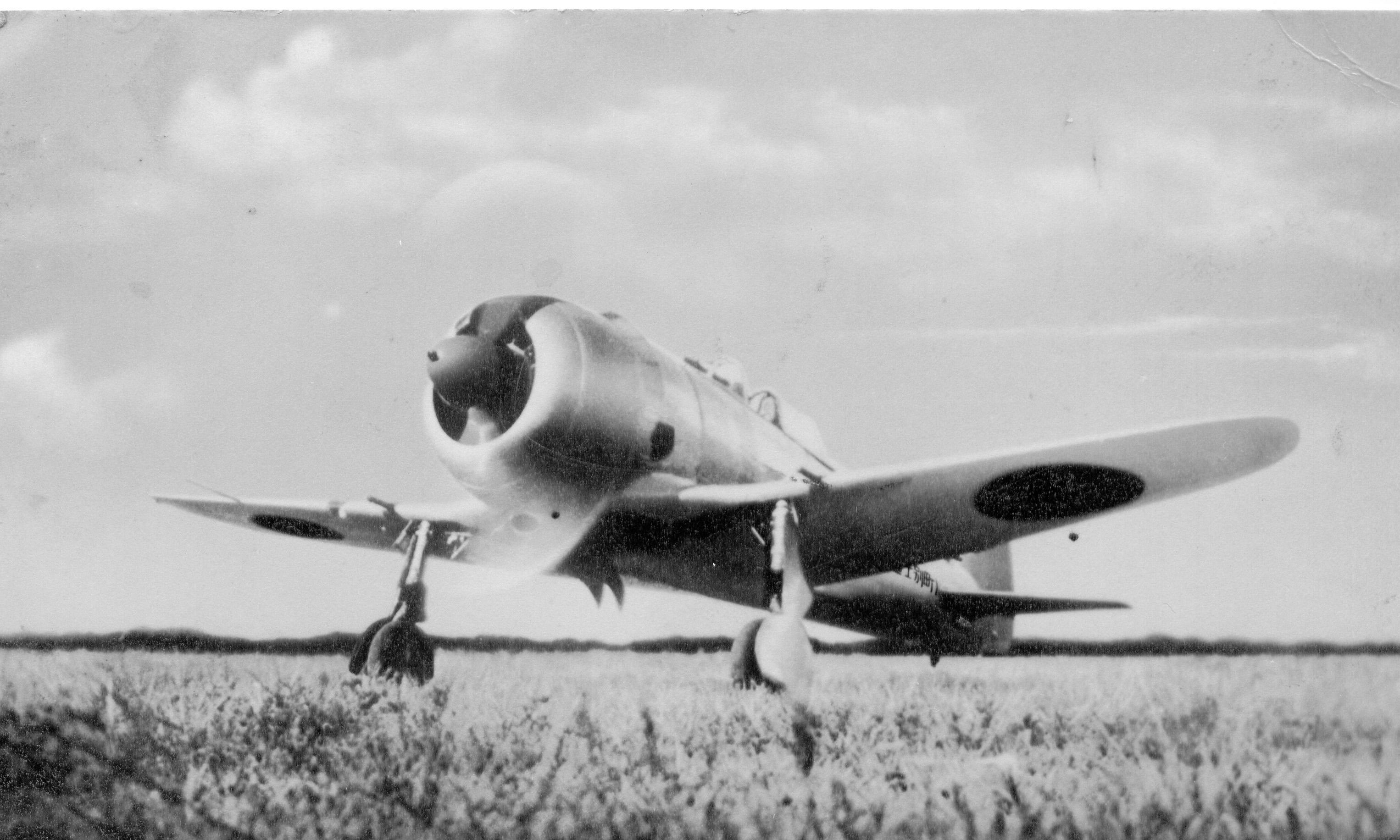

また、昭和18年(1943)、戦時中の士別では、町民の基金によって愛国2765機「士別町号」という戦闘機が作られ、当時の陸軍、海軍に納められたり、戦地に赴く兵士の支援や故郷の守りを行うための「国防婦人会」、「大日本婦人会」などの女性を中心とした団体も組織されたりなどしていました。中には、近隣の家々で組織された隣組では、戦闘で勝った時にはお汁粉を作って食べ、皆で勝利をお祝いしていました。

こうした状況にあって戦時下の暮らしは当然裕福なものではなく、基本は配給によって衣食などが賄われていました。特に昭和17年(1942)には食糧管理法が施行され、食料の流通には政府が介入して管理していました。当時のことが聞き取られた資料には「お正月用食料配給 菓子一袋、水飴1.5㎏、石油10.9?で衣食すべて節約し、葬祭すべて標準服(モンペ姿)に、身も心も引き締めた」と回顧しており、困難な生活を送っていたことが想像できます。

「欲しがりません勝つまでは」、「進め一億火の玉だ」といった言葉が象徴していたように、実際に戦地で戦う兵士だけではなく、国民も質素倹約などをつうじて戦争に参加することが「当然」となっていました。

そしてそれは、直接的な戦争被害の無かった士別にも浸透しており、「挙国一致」で戦争に向き合っていたことが、当時の士別町民の回顧録からうかがえます。